Pointe-Fortune faisait jadis partie de la Seigneurie de Rigaud dans la première et deuxième concession et continuation de la Baie de Rigaud. En 1860, environ vingt-cinq (25) terres ont été concédées par le Seigneur de Rigaud, l’Honorable Michel-Eustache-Gaspard-Alain de Lotbinière. Parmi ces concessionnaires, on retrouve les noms de William Fortune, Joseph Fortune, M. Welsh, Thomas Chapman, François Blais, Joseph Wait, Steven Storey, Richard Mandeville, Henry Wilman, Amos Hitchcock et Joseph Clough. Plusieurs concessionnaires possédaient plus d’une terre.

Pointe-Fortune a porté plusieurs noms dans le passé incluant celui des « Petites Écores », à cause de son escarpement, le « Petit Carillon », à cause de sa proximité du village de Carillon situé de l’autre côté de la rivière des Outaouais, ainsi que « Mount Barnum », pour la partie située en Ontario, probablement nommé ainsi en l’honneur de la famille Barnum qui jadis y résidait.

Le 24 août 1880, Pointe-Fortune va se séparer officiellement de la Seigneurie de Rigaud pour devenir la « Municipalité du Village de Pointe-Fortune » à part entière.

Ce n’est qu’à la fin du 19ᵉ siècle que le village va porter le nom de Point Fortune, en l’honneur du Colonel William Fortune. Le 2 décembre 1954, le nom sera francisé en celui de Pointe-Fortune.

Pointe-Fortune est un village pittoresque qui est délimité à l’ouest par la frontière provinciale Québec-Ontario, à l’est par le lot 29 de la Baie de Rigaud, au sud par les terres du rang Saint-Thomas de Rigaud et au nord par la rivière des Outaouais.

Le village s’étend sur 9,09 kilomètres carrés et se divise en trois secteurs : le noyau villageois à l’ouest, le secteur du Bois-Dansant vers le centre et la « banlieue est » aux limites de Rigaud. La municipalité est aussi située au pied du barrage hydroélectrique de Carillon.

Jadis Pointe-Fortune a été habité ou visité par les Amérindiens, les coureurs de bois, les pêcheurs, les draveurs, les cageux, les vacanciers et les agriculteurs. La route nationale a aussi passé par le village. Mais, les années 1960 ont transformé Pointe-Fortune à tout jamais. Avec la construction du barrage hydroélectrique de Carillon au début des années ’60 et l’arrivée de l’autoroute 40, Pointe-Fortune est devenue un petit hameau isolé et tranquille où l’on met l’accent sur la conservation de la nature, la protection de l’environnement, le développement durable et l’aspect recréo-touristique.

En fait, il y a eu deux barrages construits à Pointe-Fortune, l’un en 1881 et l’autre, terminé en 1964. On raconte que le deuxième barrage était le premier barrage construit par des Canadiens-français.

En 1943, un protocole d’entente a été signé entre le Québec et l’Ontario en relation avec la construction de deux barrages sur la rivière des Outaouais. L’un devait être construit à Carillon afin d’alimenter en électricité la Ville de Montréal, à 40 milles en aval, et l’autre, à Des Joachim, situé dans Pontiac, au Québec, qui devait alimenter la ville de Burlington, en Ontario. Il faut souligner que le barrage de Carillon, propriété d’Hydro Québec, est construit en Ontario (Chute-à-Blondeau). On raconte qu’on ne pouvait pas construire le barrage plus près de la ligne du Québec lorsqu’on a découvert une grotte dans le lit de la rivière qui empêchait cette construction. Conséquemment, il fallait construire le barrage de Carillon, tout près mais en Ontario.

Afin de faire, il fallait exproprier de nombreux propriétaires de terres agricoles et de maisons et ce, du côté de Carillon, de la Chute-à Blondeau ainsi que de Hawkesbury Est. Seule, la maison historique Macdonell-Williamson a été épargnée et ce, in extremis !

Autrefois une question de survie, aujourd’hui la pêche à Pointe-Fortune est reconnue depuis bien des années comme une activité de loisirs où l’on peut s’évader pendant quelques heures. Pointe-Fortune est reconnue pour la pêche au doré, la perchaude, le brochet, le hareng blanc, le saumon, l’alose et si on est chanceux, l’esturgeon.

Le traversier, en existence à Pointe-Fortune depuis 1833, fait partie de notre patrimoine. Depuis toujours, le traversier assure le lien entre Pointe-Fortune et Carillon/St André Est. Ouvert pendant au moins huit mois de l’année, le traversier cesse ses activités en décembre pour reprendre lorsque la glace est partie sur la rivière.

Comme les premières familles de Pointe-Fortune étaient majoritairement des anglophones, on retrouve les noms suivants : Barclay, Brown, Cameron, Cole, Crosby, Fortune, Henderson, Hunsley, Lamb, Macdonell, McClintock, McFaul/McFall, McLachlan, McMillan, Middleton, Miles, Pitcairn, Robinson, Scanlon, St-Denis, Thomson, and Williamson.

Les familles canadiennes-françaises vont suivre peu de temps après les familles anglophones et voici quelques noms passés et présents des familles qui font partie de la toile qu’est Pointe-Fortune : Arcand, Barbeau, Bédard, Bélanger, Bélisle, Benoit, Bergeron, Bigras, Blais, Blaise, Boileau, Brière (Brouillé), Cadieux, Campeau, Chamaillard, Charette, Chassé, Chevrier, Choinère, Chouinard, Clément, Corbeil, Cousineau, D’Amour, Daoust, De Quane (Quane), Desautels, Deschamps, Desjardins, Dicaire, Dugas (dit Labrèche), Dumais, Dupuis, Émond, Fournier, Gagnon, Gareau, Gauthier, Gibeau (Gibault), Gignac, Goulet, Guilbaut, Guimond, Hamelin, Labonté, Labrie, Lacelle, Lacombe, Ladouceur, Lafrance, Lalonde, Larocque (Rocbrune/Rocquebrune), Latour, Leduc, Lemieux, Lessard, Lormand (dit Normand). Mandeville, Marcotte, Martin, Meilleur, Ménard, Monette, Pagé, Parson, Pépin, Pharand (dit Vivarais), Pilon, Poitras, Quenneville, Roy/Roi, Rozon, Sabourin, Saint-Denis, Séguin, Thauvette, Théorêt, Thibault, Thibodeau, Tittley, Wilson et j’en passe.

Ce n’est qu’en 1904 que Pointe-Fortune va devenir paroisse catholique avec l’érection de son église, Saint François-Xavier de Pointe-Fortune, nommé ainsi en l’honneur du premier desservant, François-Xavier Tisseur.

Après la messe de la veille de Noël, le 24 décembre 2014, comme bien des églises du Québec, on a inséré les clés dans la porte pour la dernière fois, après 110 ans d’existence, terminant ainsi un chapitre dans l’histoire de Pointe-Fortune.

Après la « séparation » de Pointe-Fortune d’avec la Seigneurie de Rigaud en 1880, il fallait un gouvernement municipal indépendant. Conséquemment, voici la liste des maires qui se sont succédés depuis la fondation de la municipalité :

John W Crosby (1880)

Ernest A. St Denis (1881)

John W. Crosby (1882)

George Augustus Barclay (1883)

André Roy (1884-1887)

William R. Hunsley (1887-1893)

Joseph L. Séguin (1893-1895)

John Middleton (1895-1899)

William Brown (1899-1913)

Angus McLachlan (1913-1914)

William Brown (1914-1917)

Eric Galt Brown (1917-1923)

Elie Dicaire (1923-1927)

Naphtalie Corbeil (1927-1933)

Jean-Marie Desjardins (1933-1936)

Raoul Lafond dit Parson (1936-1951)

Oscar Labrie (1951-1959)

Réal Larocque (1951-1959)

Raoul Parson dit Parson (1961-1964)

Léon Sabourin (1964-1969)

Roméo Séguin (1969-1973)

Gérard Lafond dit Parson (1973-1979)

Paul-Émile Pharand (1979 – mars 1980)

Denis Labonté (de mai 1980 à novembre 2001)

Normand Chevrier (2001-2005)

David Doughty (2005 à décembre 2008)

Jean-Pierre Daoust (maire par intérim de janvier 2009 à novembre 2009)

Jean-Pierre Daoust (de novembre 2009 à décembre 2016)

François Bélanger (maire par intérim de janvier 2017 à novembre 2017)

François Bélanger (de novembre 2017 à avril 2025 ) Sandra Lavoratore (d’avril 2025 jusqu’à présent)

Le 28 septembre 1892, l’embranchement du train Montréal-Ottawa se rendait jusqu’à Pointe-Fortune, à partir de Rigaud, soit sur une distance de 6.8 milles. Cet embranchement s’appelait « le Mando », un sobriquet pour Montréal et Ottawa. Après presque 50 ans en service, le train de Pointe-Fortune était devenu moins utilisé et difficile à maintenir. Comme la Deuxième Guerre mondiale sévissait depuis deux ans déjà et qu’on avait un grand besoin d’acier, le service à Pointe-Fortune a cessé le 1er octobre 1941 et le 18 du même mois, on avait récupéré les rails pour l’acier.

Aujourd’hui, sur l’emplacement de l’ancienne gare, on retrouve le Pavillon Pointe-Fortune, une construction similaire à la première. Un sentier pédestre d’environ 2 km de longueur part du Pavillon jusqu’à une tour d’observation, d’une hauteur de 10 mètres.

Les armoiries de Pointe-Fortune ont été créées en 1995, à la demande de l’ex-maire, M. Denis Labonté. Il fallait trouver les éléments représentatifs de Pointe-Fortune. Mme Odile Têtu, artiste, alors de Saint-Eugène, Ontario a eu le mandat de faire le dessin final et les armoiries ont été dévoilées le 26 avril 1995.

Voici une brève description : L’écu anglais a été choisi pour souligner l’apport des premiers pionniers de Pointe-Fortune qui étaient, en grande partie, de descendance anglaise. Ces gens ont profondément marqué la vie économique, politique, culturelle et sociale de Pointe-Fortune.

Le fond des armoiries, un dégradé de bleu, symbolise le ciel et la terre.

Dame Fortune, une divinité féminine aux yeux bandés, représente la chance, le hasard et l’imprévu. La corne d’abondance symbolise la richesse, la prospérité et la réussite.

La rivière des Outaouais, les rapides d’autrefois ainsi qu’une pointe de terre qui surplombe la rivière représentent la géographie de Pointe-Fortune. Afin de pénétrer à l’intérieur du pays, la rivière servait de porte d’entrée. Pour y accéder il fallait surmonter une série de rapides incluant ceux de Carillon, de la Chute-à-Blondeau ainsi que ceux du Long-Sault. La description physique évoque la force, la puissance des éléments de même que le courage et la détermination de nos premiers explorateurs et colonisateurs qui devaient confronter les dangers encourus. Pointe-Fortune devenait un arrêt naturel, situé au pied des rapides où les voyageurs prenaient une pause soit en partant vers les vastes territoires de l’Ouest, soit en revenant.

Le canot et les voyageurs évoque le temps passé où le transport de la marchandise, la traite des fourrures et le commerce de bois se faisaient par les cours d’eau. La rivière des Outaouais y a joué un grand rôle.

Le chêne à gros fruits avec ses feuilles coupées en lobes arrondis et ses glands immergés dans une cupule délicatement frangée est représentatif de la flore locale.

La devise « la fortune aime les audacieux » invite au succès, à la fierté et à l’accomplissement. Elle rappelle le courage, l’optimisme et le goût de l’aventure des premiers arrivants. Afin de réussir dans un climat changeant et aux espaces vastes, il fallait que nos ancêtres soient audacieux, tenaces et créateurs.

Pointe-Fortune est une municipalité champêtre où le sentiment d’appartenance prime. Notre autonomie nous tient à cœur, alors nous travaillons fort afin de garder notre dynamisme et notre vitalité.

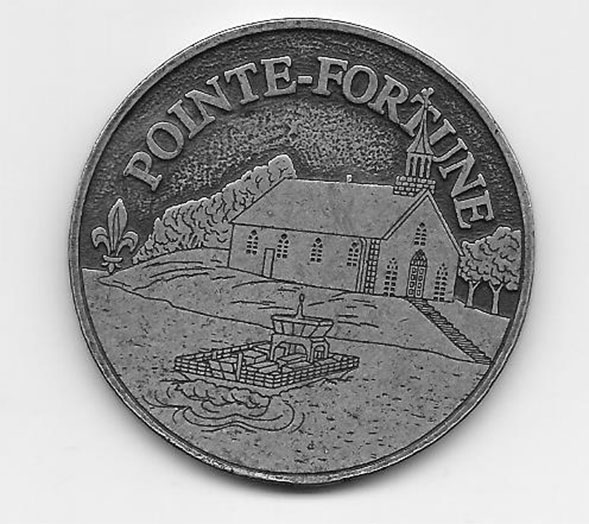

En 2004, plusieurs activités ont été organisées par des citoyens bénévoles pour célébrer le 100ᵉ anniversaire de la paroisse Saint-François-Xavier de Pointe-Fortune. Dans le cadre de ces célébrations, un médaillon commémoratif a été produit à cent exemplaires. Cette pièce de collection est faite en laiton (alliage de cuivre/zinc) et mesure 50 mm de diamètre par 3 mm d’épaisseur.

Sur l’avers de la pièce on retrouve les armoiries de Pointe-Fortune entourés de la légende, « 1904 – 2004 CENTENAIRE QUÉBEC ». Sur le revers, on y représente l’église Saint-François-Xavier et le traversier avec la légende « POINTE-FORTUNE ». Les motifs retrouvés sur ce médaillon sont l’œuvre de l’artiste locale, Mme Rita Iriarte.

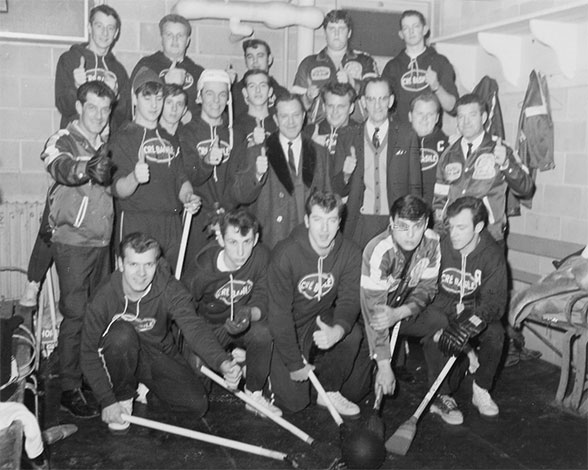

Comédien de renom et enfant chéri du Québec, Olivier Guimond, connu sous le sobriquet de « Ti-Zoune » ou de « Cré-Basile » pour son rôle de Basile Legrand dans l’émission télévisée « Cré-Basile » dans les années 1960, a passé ses étés de jeunesse à Pointe-Fortune. En tant qu’adulte, quand il pouvait, il participait aux activités sportives (ballon balai), humanitaires et paroissiales à la « Pointe ». Un été, il a participé gratuitement à un souper bénéfice afin d’amasser de l’argent pour l’église.

Approché pour devenir porte parole pour la brasserie Labatt qui commanditait l’émission « Cré-Basile », en 1965, Olivier a révolutionné la publicité québécoise avec le logo « Lui, y connaît ça ». En 1966, Olivier Guimond s’est vu attribué le titre de Monsieur Radio-Télévision.

C’est après son décès survenu le 29 novembre 1971 que les citoyens de Pointe-Fortune se sont cotisés pour lui rendre hommage. En juillet 1972, une plaque commémorative a été érigée sur le terrain de l’église. Depuis la fermeture de l’église en 2014, cette plaque a été déménagée dans le parc de la Municipalité qui portait jadis le nom de Choinière. Le nom de ce parc a été changé en celui d’Olivier Guimond, en son honneur, et ce, depuis novembre 2011.

Aujourd’hui, Olivier Guimond est moins ou pas connu de la jeune génération mais pour les « baby boomers » de Pointe-Fortune et du Québec, il a marqué leur jeunesse.

Aujourd’hui, au Québec, un trophée qui porte le nom « Olivier » est remis à chaque année aux meilleurs humoristes québécois. Ce trophée est en l’honneur d’Olivier Guimond.

En 2006, une exposition portant sur la vie et la carrière d’Olivier Guimond a été présentée au Pavillon Pointe-Fortune pour commémorer le 35ᵉ anniversaire du décès de ce grand artiste, qui durant toute sa vie, a eu un pied à terre à Pointe-Fortune.

Pour souligner cet évènement, un médaillon commémoratif a été produit avec une tirage limité de 250 exemplaires. Ce médaillon est une magnifique pièce de collection. Il est entièrement fait d’étain et mesure 5 cm de diamètre par 3 mm d’épaisseur.

Sur l’avers de la pièce, on y retrouve le portrait d’Olivier Guimond dans une pause familière (souriant, avec le pouce en l’air pour signifier « lui y connaît ça ») avec l’inscription « Olivier Guimond 1914-1971 ».

Le revers du médaillon présente une vue sur une partie de la rue principale de Pointe-Fortune d’antan, avec l’inscription « Pointe-Fortune Québec ». Les motifs de la pièce sont l’œuvre de Mme Rita Iriarte.

Dans tous les petits villages on retrouve des gens qui se démarquent par leur sagesse, leur courage, leur contribution à la communauté ou par leur excentricité.

Dans le cas d’Antoine Martin, on ignore d’où il venait, quel âge il avait lorsqu’il habitait Pointe-Fortune et quel était son statut matrimonial. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il a résidé à la « Pointe » de janvier 1925 jusqu’en décembre 1929, qu’il avait été engagé par Henry Miles, propriétaire de la grosse ferme National Farm, située sur la route Interprovinciale, qu’il bégayait et quand on parlait de lui dans les journaux, il semblait toujours être la cible d’une attaque !

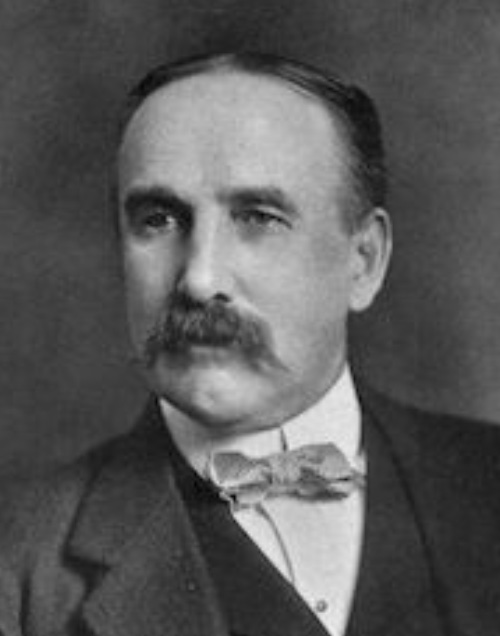

C’était le 24 janvier 1925 et des élections municipales avaient lieu à Pointe-Fortune. Élie Dicaire, maire sortant s’était relancé dans l’arène politique. Cependant, cette fois-ci, il faisait face à la compétition en la personne de Henry Miles qui avait une impressionnante feuille de route. Miles avait siégé à l’Assemblée législative pour le comté de St-Laurent, à Montréal de 1916 à 1921. Il était un homme d’affaires aguerri, étant président de la compagnie Leeming Miles tout en étant impliqué dans d’autres entreprises. Il avait sa propriété à Pointe-Fortune qui chevauchait le Québec et l’Ontario. Il avait aussi des intérêts dans le pouvoir électrique sur l’Outaouais au niveau de Carillon. Il avait été président de la Chambre de Commerce à Montréal. Alors, Élie Dicaire faisait compétition à un grand joueur.

Malgré la longue feuille de route de Miles, c’est Élie Dicaire, un « enfant » de la « Pointe » qui a remporté l’élection à Pointe-Fortune avec une majorité de 10 ou 12 voix selon l’article de journal consulté. Cependant, on raconte que l’élection avait créé tout un émoi à la « Pointe ».

Les élections terminées depuis quelques mois, selon l’article du journal l’Autorité, Antoine Martin s’est présenté au Bureau de poste de Pointe-Fortune, tenu par Mme Georges Lalonde. On raconte qu’il y a eu des mots échangés entre Antoine et Rodrigue Lalonde, fils de Mme Lalonde. Les esprits s’étant échauffés, Rodrigue lui a asséné des coups de poing. Martin s’est bien défendu. Georges Lalonde, père de Rodrigue a aussi été impliqué dans cet incident mais sans avoir commis des voies de fait et Omer Lalonde, assistant maître de poste et frère de Rodrigue, a proféré des injures verbales à M. Martin.

Antoine, à l’insu de son patron, Henry Miles, a voulu faire arrêter les trois Lalonde. Quand M. Miles a eu vent de l’incident, il a demandé une enquête au maître général des postes.

Dans les faits, il semble qu’Antoine a provoqué Rodrigue Lalonde et que l’échange physique entre les deux hommes n’a pas eu lieu au Bureau de poste mais plutôt dans la rue ! En conclusion, Antoine a fini par transmettre ses excuses à M. Georges Lalonde, expliquant qu’il avait trop parlé et qu’il voulait rester ami !!

Quatre ans plus tard………….

Le 25 novembre 1929, le juge Paul-Gédéon Martineau entendait la cause d’Antoine Martin contre deux conseillers de Pointe-Fortune, Alex Barclay et Raoul Parson.

Antoine Martin, qui travaillait maintenant comme agent spécial pour la compagnie National Hydro Electric était aussi agent de circulation du département provincial de la voirie. Suite à une résolution du Conseil municipal de Pointe-Fortune, on demanda son renvoi. Alex Barclay avait proposé la résolution et Raoul Parson avait appuyé celle-ci.

Les deux conseillers plaidaient que cette résolution fut adoptée à l’unanimité et qu’elle a été acheminée au premier ministre du Québec, l’hon. Louis-Alexandre Taschereau. Suite à plusieurs plaintes, les conseillers trouvaient que c’était dans l’intérêt public que Martin quitte ses fonctions. On avait même utilisé les mots « nuisance publique » dans la résolution pour décrire M. Martin. On l’accusait de nuire à la circulation en arrêtant, sans raison valable, les automobilistes et comme Antoine bégayait, les discussions qui s’ensuivaient étaient interminables empêchant la fluidité de la circulation. Antoine Martin trouvait cette résolution injuste et inacceptable et réclamait 199 $ aux deux conseillers.

Durant le procès, le président de la National Hydro Electric, M. Henry Miles, est venu à la défense de son employé. Il a déclaré que c’est lui-même qui avait suggéré la nomination de Martin comme agent de la circulation.

En décembre 1929, le juge Martineau a rendu son jugement en faveur d’Antoine Martin. Il trouvait que les mots utilisés dans la résolution « nuisance publique » étaient exagérés, Non seulement ces mots étaient dommageables mais aussi trop forts pour qualifier Antoine qui avait « simplement déployé trop de zèle pour arrêter les automobilistes ». Conséquemment, Alex Barclay et Raoul Parson ont dû débourser conjointement 50 $ au demandeur.

Après ces deux incidents qui ont fait couler beaucoup d’encre, Antoine Martin quitta Pointe-Fortune pour Montréal. Il n’en demeure pas moins que cet homme demeure l’un des personnages « colorés » de la « Pointe » !

Références

Journaux

La Presse, 23 mars 1925, p. 10.

« Une enquête tenue à Pointe-Fortune ».

L’Autorité, 5 avril 195, p.1.

« De l’Émoi à Pointe-Fortune ».

La Presse, 12 avril 1925, p. 1.

« L’Échauffourée de Pointe-Fortune ».

Le Devoir, 20 novembre 1929, p.2.

« Un officier de circulation qui bégayait ».

La Presse, 25 novembre 1929, p.3.

« Agent qui poursuit pour avoir perdu son emploi ».

Le Devoir, 4 décembre 1929, p.2.

« Le Qualifictif de « nuisance Publique » lui coute 50$ ».

Lorraine Auerbach Chevrier